一、一张照片引爆的集体情绪:被重构的 “寒门叙事”

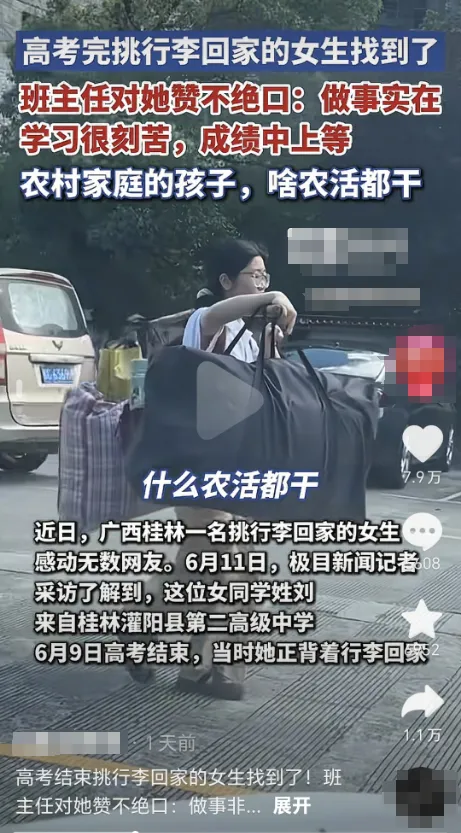

6 月 9 日,广西桂林某考场外,刘同学肩挑扁担、手提蛇皮袋的画面在社交平台刷屏。镜头里,她素面朝天,洗得发白的 T 恤被汗水浸透,扁担压出的红印在肩头清晰可见。与考场外手捧鲜花的家长、簇拥着的 “三件套” 礼物形成刺眼反差,这张照片迅速戳中公众敏感神经。

“这才是真正的奋斗模样”“比摆拍的励志更真实”—— 网友的评论区里,“寒门贵子” 的标签被反复提及。有人联想到自己曾踩着泥泞求学的童年,有人感慨 “吃苦精神” 在物质丰裕时代的式微。央媒转发时配文 “愿你踏过荆棘皆成坦途”,更将这场讨论推向公共议题:当 “挑扁担” 成为流量密码,我们究竟在为怎样的价值观共鸣?

事实上,班主任后续的 “澄清” 更具深意:“她妈妈骑电动车来接,只是人太多才挑了一段路。” 这番话语并未冲淡感动,反而让舆论走向更理性的思考 —— 人们感动的并非 “卖惨式” 的苦难,而是一个普通女孩身上那份 “把生活扛在肩上” 的从容与坚韧。这种 “去滤镜化” 的真实,恰是当代社会最奢侈的精神图腾。

二、被异化的 “富养” 迷思:当物质宠溺吞噬生存韧性

刘同学的故事之所以引发震动,本质是对 “富养教育” 的集体反思。如今,高考后的 “奖励清单” 从 “新书包” 演变为 “数码三件套”,甚至有家庭将 “毕业旅行去欧洲” 列为标配。某教育机构调查显示,2024 年高考后,65% 的城市家庭为孩子准备的 “升学礼物” 均价超 2 万元,而农村家庭中,仅 12% 的孩子能获得同等物质支持。

这种反差背后,是教育本质的错位。当城市孩子在补习班与夏令营中奔波时,刘同学们早已在田埂间学会 “汗滴禾下土” 的生存哲学。某农村中学班主任提到:“这些孩子从小跟着父母下地,手上的茧子比书本还厚,但他们懂得‘不抱怨’—— 这恰恰是许多城市孩子缺失的生命教育。”

更值得警惕的是,物质富养正在催生 “精神矮化”。有心理咨询师指出,近年青少年抑郁率攀升的案例中,超三成与 “抗挫折能力缺失” 相关。“他们习惯了被铺路,一旦遇到生活的‘扁担’,就会陷入自我怀疑。” 而刘同学挑扁担时 “走得稳稳当当” 的姿态,恰是对这种脆弱性的无声反驳:真正的教育,是让孩子在泥土里扎根,在风雨中站立。

三、从 “贵子” 到 “凡人”:教育本质的祛魅与回归

班主任的另一句话耐人寻味:“她成绩中上,绝不是学霸。” 这句 “去光环化” 的陈述,恰恰撕开了社会对 “寒门贵子” 的想象滤镜 —— 人们总期待苦难能催生 “逆袭神话”,但刘同学的普通,才是最本真的教育模样。

在浙江某重点中学任教的教育专家李老师认为:“刘同学的走红,暴露了社会对‘成功学’的集体焦虑。我们一边推崇‘平凡可贵’,一边又用‘学霸’‘逆袭’等标签绑架教育。” 事实上,当一个女孩能坦然扛起扁担,能在汗水中理解父母的不易,她早已完成了比 “考高分” 更重要的成长课题:懂得责任,学会担当。

这种 “非典型励志” 的启示,正在改写教育评价体系。江苏某小学近年推行 “吃苦清单”:要求学生每月参与农活、学做三餐、规划零用钱。校长坦言:“我们不是要让孩子吃苦,而是要让他们知道,生活不是手机里的滤镜,而是需要亲手擦亮的窗户。”

四、给时代的一道思考题:如何让 “扁担精神” 不再稀缺?

刘同学的故事像一面镜子,照见的不仅是个体的坚韧,更是社会教育生态的失衡。当 “挑扁担” 成为新闻,当 “吃苦” 需要被歌颂,我们或许该思考:

- 物质富养与精神富养的平衡术:北京某教育机构的对比实验显示,定期参与家务劳动的孩子,其抗挫折能力比同龄人高 47%。真正的富养,是让孩子在 “自己洗校服”“给父母做饭” 的琐碎中,建立对生活的掌控感。

- 成功叙事的重构:日本教育学者三浦展在《下流社会》中指出,当 “考上名校” 成为唯一成功标准,年轻人的抗风险能力会急剧下降。刘同学的平凡,恰恰证明:能扛起生活重担的 “凡人”,远比困在光环里的 “精英” 更具生命力。

- 社会支持系统的补位:数据显示,农村大学生的入学资助覆盖率已从 2015 年的 68% 提升至 2024 年的 92%,但心理支持与就业引导仍存在缺口。当社会为 “挑扁担” 的孩子提供更多托举,他们的肩膀才能从 “承重” 转向 “展翅”。

结语:她挑的不是扁担,是一个时代的精神脊梁

刘同学或许不会想到,一根扁担能激起如此波澜。但当她低头迈步的瞬间,某种被遗忘的精神力量正在苏醒 —— 那不是对苦难的美化,而是对生活最朴素的尊重;不是对 “寒门” 的消费,而是对 “奋斗” 最本真的诠释。

愿未来的考场外,不再有 “鲜花与扁担” 的刺眼对比;愿每个孩子都能懂得:真正的成长,不是被物质包裹的温室花朵,而是能在风雨中扎根、在阳光下开花的野草。因为教育的终极意义,从来不是让谁成为 “贵子”,而是让每个人都能成为自己生命的 “挑山工”,稳稳地,走向属于自己的坦途。