——巨头鏖战与县域消费生态的割裂现实

一、县域即时零售的“冰火两重天”:数据增长与真实感知的鸿沟

尽管行业报告显示即时零售在下沉市场呈现爆发式增长——2023年县域市场规模达1500亿元,美团闪购覆盖2800个县市,2024年1-8月县域订单量同比增长54%,但用户的真实体验却与之形成鲜明反差。如报道中所述,百强县的00后强哥“从未听说过即时零售”,95后静静返乡后发现县城对“0元购”促销毫无反应[^用户提问]。这种矛盾揭示了即时零售下沉的核心问题:平台覆盖≠消费渗透。

数据背后的局限性:

- 增长集中特定场景:县域订单增长多依赖春节等节假日,返乡年轻人短暂拉动茶饮、火锅等品类需求,日常消费仍以线下为主[^用户提问]。例如,茶饮品牌在春节外卖爆单后迅速回归冷清[^用户提问]。

- 区域分布不均:高增长区域集中于经济基础较好的县城,偏远地区仍处“荒漠”状态。美团闪电仓虽在县域开出1866家,但多分布在物流网络完善的区域。

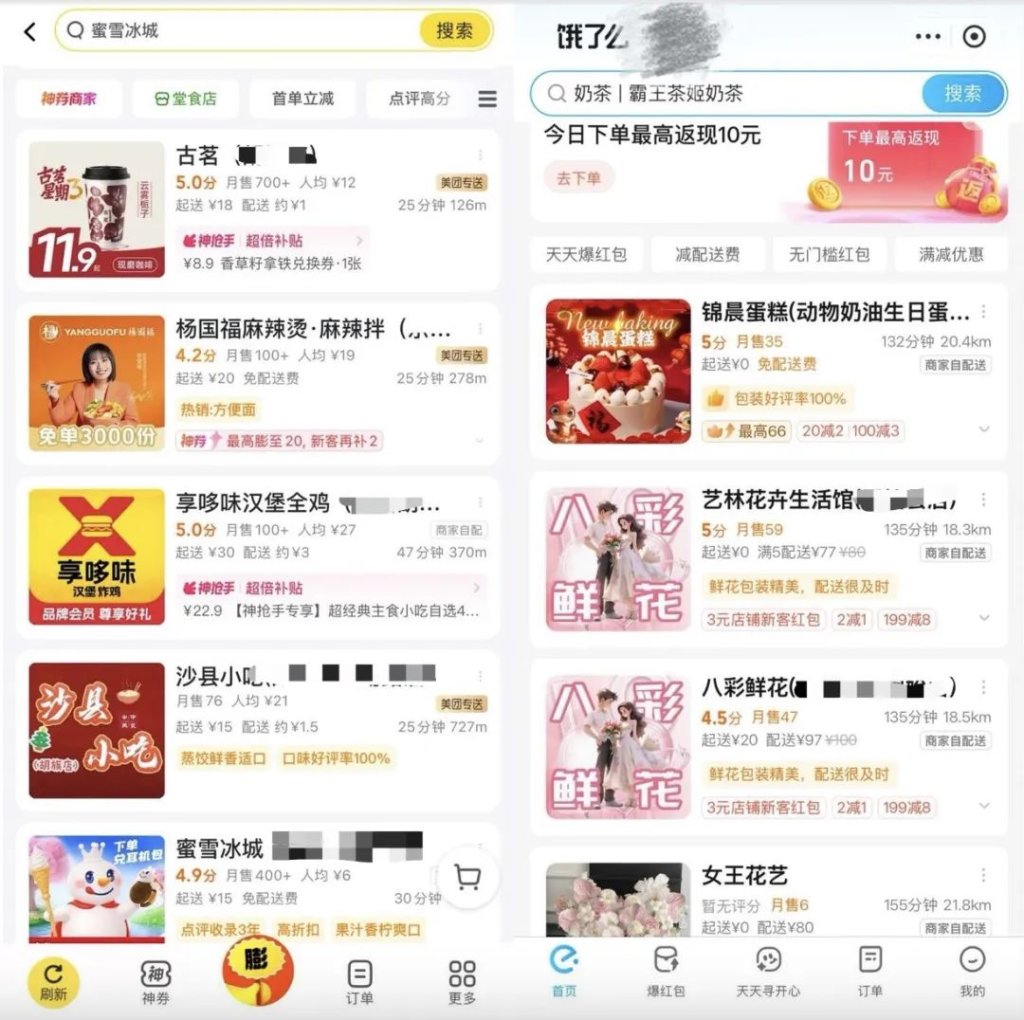

- 统计口径差异:平台公布的“覆盖县市”可能仅代表物流可触达,而非实际活跃用户规模。如静静所在县城的美团页面仅显示3家餐饮店可配送,且生鲜、日百品类几乎空白[^用户提问]。

二、为何县城对即时零售“无感”?消费习惯与供给端的双重壁垒

1. 消费逻辑的根性差异

- 性价比优先:县域消费者对配送费敏感,强哥直言“骑电瓶车买菜更省钱”,生鲜必须“肉眼验货”,社交属性强的线下采购难以被替代[^用户提问]。

- 应急需求有限:一线城市的“深夜购药”“临时缺货”等场景在县城需求较弱。县域消费者更依赖熟人经济(如电话订购鲜花、烟酒专卖店信任消费)[^用户提问]。

- 时效容忍度高:相比城市用户追求“30分钟达”,县域消费者更接受社区团购的“次日达”模式,因价格优势显著[^用户提问]。

2. 供给端困境:商户的“三无”难题

- 无动力:餐饮老板小敏称线下生意已饱和,平台抽佣后利润更低,且“除了年轻人很少人点外卖”[^用户提问]。

- 无能力:中小商户缺乏数字化运营能力,库存管理和线上化投入成本高。商超管理层坦言独立线上化“效益仍需观望”[^用户提问]。

- 无生态:县域商业网点分散,物流成本高。偏远山区配送时效难保证,骑手覆盖密度低,进一步推高履约成本。

三、巨头的“下沉悖论”:战略野心与落地现实的冲突

尽管美团、京东等平台将下沉市场列为“All in”战略(如美团2025年计划重点布局县域市场)[^用户提问],但实际推进面临多重矛盾:

- 补贴不可持续:城市中靠“满25减20”吸引用户,但县域消费者一旦补贴退坡便回归线下[^用户提问]。

- 品类适配不足:县域高频需求(如区域特产、散装食品)与平台标品SKU不匹配。例如,美团闪电仓引入金华火腿后毛利率提升8%-10%,但这类优化尚未普及。

- 基础设施短板:即便平台加速布局“网格仓+前置仓”,县域交通条件仍制约时效。无人机配送虽试点单均成本降至4.1元,但覆盖范围有限。

四、破局方向:从“硬下沉”到“软渗透”

若要真正打开县域市场,需重构策略:

- 品类本地化:

- 聚焦高粘性品类如预制菜(叮咚买菜县域复购率达城市2倍)、区域特产。

- 结合县域社交场景,开发“节日礼赠”“婚宴酒水”等定制化服务。

- 混合模式创新:

- 社区团长集单:美团优选通过“宝妈团长”微信群预售,降低最后一公里成本。

- 商超与加油站合作提货点(如京东试点订单量提升40%)。

- 政策与基建协同:

- 利用县域商业体系建设政策(如商务部“3年培育100个即时零售示范县”),争取仓储建设补贴。

- 共建县域物流网络,例如美团与地方政府合作骑手社保覆盖,稳定运力供给。

五、即时零售需要县城吗?——一场长期主义的博弈

答案无疑是肯定的。县域占全国人口的52.5%,城镇化率持续提升(2024年达67%),且Z世代对数字化消费的接受度高达88%。但当前阶段,巨头需正视两点:

- 用户教育需时间:如新乐超市负责人所言,“在五六线城市培养用户心智需漫长周期”,预计完全渗透需3-5年。

- 盈利模型待重构:县域客单价仅80元(城市95元),需通过动态定价、共享仓配等技术降本,而非依赖城市的高订单密度。

结语

即时零售的下沉并非简单的“城市战役复制”,而是对县域消费生态的深度适配。当巨头们不再仅用“覆盖县市数量”标榜战绩,而是真正解决“强哥们”为何不愿为30分钟配送付费时,这场下沉之战才算触及核心。