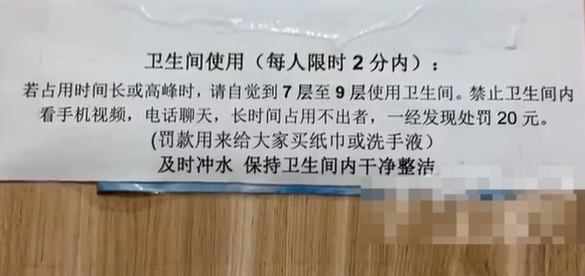

事件背景:一张引发众怒的”入厕告知”

近日,哈尔滨某公司因在十层公共厕所门上张贴”入厕限时2分钟,违者罚款20元,且禁止如厕”的告示,被试岗员工曝光后迅速引发舆论热议。据媒体报道,该试岗员工不仅遭遇不合理制度,离职时还被拖欠试岗期工资,而涉事公司、物业及知情员工各执一词,将企业管理中的”效率至上”与员工尊严问题推向风口浪尖。

涉事各方回应:责任推诿下的管理漏洞

1. 公司HR:模糊表态与制度矛盾

面对舆论质疑,涉事公司人力资源部门回应称”不清楚告示来源”,表示已向上级汇报,但强调十层厕所属大厦物业管辖。对于”禁止大号”的规定,HR解释称因该楼层聚集数百名员工,通风条件差,建议员工前往7-9层如厕。然而,这种解释难以掩盖核心矛盾——若真为通风问题,为何单独限制某楼层如厕时长?更蹊跷的是,试岗员工明确表示看到告示内容包含罚款条款,而公司却未主动澄清或撤下争议告示。

2. 物业客服:撇清管理责任

物业方面回应称,十层厕所虽由其维护,但对”使用规则无权干涉”,且否认张贴告示。这种表态暴露了物业与租户公司在公共区域管理上的权责模糊——当员工使用公司所在楼层的配套设施时,究竟该遵循物业公司规定,还是服从企业管理要求?

3. 知情老员工爆料:制度初衷与执行落差

一名自称老员工的网友透露,告示出台实为”无奈之举”:此前有员工长期占用卫生间吸烟、看视频,导致他人排队时间过长,其他员工集体要求管理层约束不文明行为。但该员工强调,公司从未真正实施罚款,告示更多是”警示作用”。这一说法虽为制度动机提供注解,却进一步凸显管理手段的粗暴性——以罚款威慑替代沟通协调,最终演变为侵犯员工权益的导火索。

争议焦点:效率至上还是人性化管理?

1. “2分钟如厕”是否合理?

支持者认为,在人员密集的办公环境中,限制如厕时长可提升资源周转率,避免个别员工”霸占”卫生间影响他人。但反对者指出,人体生理需求具有不可控性,两分钟时限过于严苛——世界卫生组织建议成年人如厕平均需3-5分钟,且未区分男女差异、健康状况及突发情况。更何况,禁止员工在工位所属楼层如厕大号,本质上是对基本尊严的漠视。

2. 罚款条款的法律边界

根据《劳动合同法》及《工资支付暂行规定》,用人单位无权擅自设立罚款项目,即便员工存在违规行为,处罚也需通过合法程序协商确定。涉事公司既未在劳动合同中明确约定如厕规范,亦未公示罚款依据,所谓”违者罚20元”显然涉嫌违法。试岗员工未被支付工资的行为,更是直接违反《劳动法》关于试用期薪酬的强制性规定。

3. 管理方式的深层反思

事件折射出部分企业”以罚代管”的落后理念。面对员工占用卫生间等行为,管理层本可通过增设临时如厕点、安装排队叫号系统、张贴文明标语等方式疏导矛盾,而非简单粗暴地限制人身自由。当企业将员工视为”生产工具”而非”活生生的人”,此类荒诞规定便成为必然产物。

行业观察:职场权益保护的现实困境

此次事件并非孤例。近年来,类似”如厕限时””监控定位””午休禁闭”等奇葩规定屡见报端,反映出部分中小企业在快速扩张中忽视人文关怀。据某职场调研报告显示,超60%的劳动者遭遇过不合理考勤制度,但多数人因担心失业选择隐忍。监管层面虽出台《保障农民工工资支付条例》《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》等文件,但对”软性侵权”行为的界定仍存模糊地带。

解决路径:构建劳资共赢的管理生态

1. 企业:从”权威管控”转向”共治共享”

- 建立沟通机制:通过职工代表大会收集如厕、休息等需求,制定符合实际的卫生设施使用公约;

- 优化资源配置:根据员工数量合理分配卫生间数量,增设通风设备或临时如厕区;

- 合法合规用工:杜绝罚款、扣薪等违法行为,依法支付试用期工资及加班费。

2. 监管部门:强化执法与普法并重

劳动监察部门需主动巡查企业用工规范,对”以罚代管””拖欠薪资”等行为零容忍;同时开展”送法进企业”活动,指导用人单位完善规章制度,平衡效率与权益。

3. 员工:勇敢维权与理性表达

劳动者应保留劳动合同、考勤记录、工资条等证据,通过劳动仲裁、12333热线等渠道维护权益;亦可联合工会组织与企业协商,推动形成人性化管理制度。

结语:厕所虽小,人权事大

一间厕所的使用权,本质上是劳动者尊严的缩影。企业管理者需清醒认识到:真正的效率源于对员工的尊重,而非靠压榨生理需求换取短暂的生产力。当”如厕自由”都需要用罚款来捍卫时,这样的企业终将失去人心。唯有构建基于信任与沟通的管理文化,才能实现企业与员工的可持续发展。