现象级爆发的背后:从17亿票房到700万周边市场的双重胜利

当《浪浪山小妖怪》以单日票房反超《南京照相馆》、预测总票房突破17亿的成绩登顶暑期档时,这场始于两年前《小妖怪的夏天》的IP进化之路,终于迎来质的飞跃。更令人瞩目的是,上海联和院线单条线周边销售额超700万元、全国线下门店频现断货潮的数据,揭示了一个更深层的趋势——这个诞生于国产动画短片集《中国奇谭》的IP,不仅实现了票房与商业价值的双重爆发,更完成了从”打工人情感共鸣载体”到”全龄段文化消费符号”的华丽转身。

据猫眼数据显示,影片上映初期29岁以下年轻观众占比达六成,典型打工人画像鲜明;而随着”亲子友好”口碑发酵,35岁以上用户比例激增至48%,家庭客群成为新增量主力。这种受众结构的裂变式拓展,配合毛绒玩具单日9万件、800余款衍生品覆盖全品类的销售盛况,共同构成了浪浪山IP破圈的三重引擎:情感穿透力、内容延展性与商业前瞻性。

内容策略:双重叙事下的跨代际情感锚点

(一)平行宇宙的创新演绎

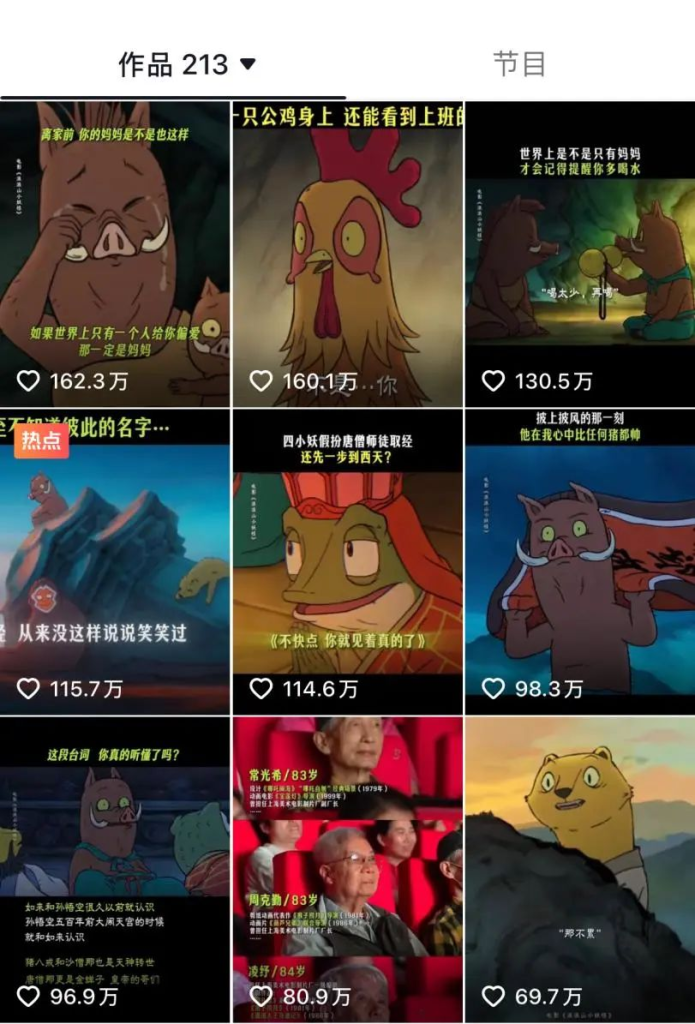

区别于前作《小妖怪的夏天》对职场生存困境的直白映射,《浪浪山小妖怪》选择以”假冒取经团”的奇幻设定重构经典。小猪妖、蛤蟆精等角色化身草台班子版的”西游天团”,在荒诞冒险中既保留了对职场规则的反讽(如公鸡画师被戏称为”老乙方”),又通过师徒关系的错位重构制造出跨越年龄层的笑点矩阵。抖音平台”故事里没人记得彼此名字”的剧情片段斩获162万点赞,印证了这种轻喜剧风格对家庭观众的吸引力。

(二)多义性文本的普世价值

影片巧妙地将”逃离浪浪山”的原始命题转化为更具象的成长寓言:小妖怪们对自由的向往、对身份认同的迷茫,以及最终回归平凡却心怀希望的选择,既呼应了当代青年对抗内卷的精神诉求,又以孩童能理解的童话框架传递了责任与勇气的价值观。这种双重解码能力,使得影片既能引发职场人群的情感共振,又能作为亲子共赏的教育素材。

商业布局:全链路运营的教科书级实践

(一)前置规划的工业化思维

上影元主导的IP授权体系展现了罕见的战略远见——早在创作阶段即启动衍生品开发,较常规流程提前至少半年布局。这种”内容+商业”并行的模式,确保了从角色设计伊始便融入商品化考量:问童子品牌推出的高价毛绒玩偶因内置可拆卸配饰、优质面料等细节收获”物超所值”评价,正是前期深度沟通带来的品质溢价。

(二)分层定价的全民覆盖策略

针对不同消费层级设计的多元化产品矩阵堪称典范:69元捷成电影联名端盒玩具以高性价比引爆销量(抖音单店售出9.1万件),19.9 – 569元的毛绒产品线覆盖学生党至收藏爱好者,更有晨光文具等生活刚需品类切入日常场景。这种”金字塔型”定价结构配合全国超万家线下网点铺货,有效将观影热情转化为即时消费行为。

(三)跨界联动的生态协同

消费品牌的精准借势进一步放大了IP势能:阿维塔汽车”冲出浪浪山”的主题营销契合年轻人对远方的向往,瑞幸咖啡杯型限定包装激发收集欲,美团外卖满赠活动则强化了线下触达效率。值得关注的是,这些合作方均具备广泛大众认知基础,反向助力浪浪山突破二次元圈层壁垒。

衍生品逻辑:治愈经济下的消费心理洞察

在潮玩、徽章等常规品类表现平平的背景下,毛绒玩具与拼装模型的异军突起揭示了当代消费者的深层需求:具象化陪伴与情绪实体化。小猪妖等角色融合了笨拙与坚韧的双重特质,其丑萌外形恰好满足了成年人寻求情感代偿的心理机制;而黄鼠狼精从话痨到沉默的形象转变,更是被视作”被生活磨平棱角”的集体记忆载体。数据显示,非主角类角色周边同样热销,反映出受众对多元化人格投射的强烈需求。

与此同时,正版周边对盗版市场的全面压制(市面罕见仿制品),得益于上影元严格的品控体系与高效的供应链响应。线下门店即时补货机制配合社交媒体上的真实测评传播,共同培育出健康的粉丝消费生态。

未来启示:国产IP长效运营的破局之道

浪浪山现象为行业提供了四重关键经验:

- 情感穿透力构建:通过普世议题(职场焦虑、成长困惑)建立跨圈层对话通道;

- 内容资产沉淀:基于经典母题的创新演绎确保文化辨识度与时代新鲜感并存;

- 商业闭环设计:前置授权开发 + 分层产品策略 + 全渠道渗透形成正向循环;

- 粉丝经济激活:借助UGC内容发酵与KOC口碑传播完成社交货币转化。

正如业内人士所言:”浪浪山不再只是一个故事宇宙,而是演变为承载当代中国人精神寄托的文化符号。”当国产IP学会用治愈系叙事连接现实痛点,用工业化思维驾驭商业浪潮,属于中国原创内容的黄金时代已然来临。这个夏天的票房奇迹,或许正是下一个文化现象的序章。