十年AI影像路,从自动美化到智能指导

回望智能手机AI相机的发展历程,自骁龙820时代至今已逾十载。这段历程见证了技术从最初的”一键美化”到如今的”智能教练”的蜕变。早期的AI相机如同数字滤镜魔术师,通过简单粗暴的色彩增强制造视觉冲击,却因过度处理饱受诟病。随着技术演进,系统逐步发展出场景识别、景深分割等能力,但始终停留在”事后优化”层面。如今,谷歌Pixel 10系列即将推出的”拍摄技巧AI”,标志着行业开始向”事前指导”转型——这不仅是功能升级,更是对摄影本质的重新思考。

第一阶段:”自动美化”时代的技术局限

1.1 初代AI的”暴力美学” 2016年前后的初代AI相机采用单一算法处理全图,通过非线性色彩映射强行提升饱和度与对比度。例如某品牌手机将普通花卉照片处理成荧光色效果,虽短期吸引眼球,却因违背自然观感遭到用户抛弃。这种”所见非所得”的体验,暴露了算法缺乏场景理解的致命缺陷。

1.2 场景识别的初步突破 后续系统引入CNN神经网络实现基础物体识别,针对人像、美食等预设场景调用差异化算法。但多元素场景常出现算法冲突:当画面同时包含前景花朵与背景建筑时,错误虚化会导致主体结构断裂。实测数据显示,2018年主流机型在复杂场景下的算法误判率仍高达37%。

第二阶段:”智能优化”的技术攻坚

2.1 景深分割的革命性跨越 借鉴HDR电视的多层次分析技术,新一代AI通过立体视觉算法构建三维场景模型。小米13 Ultra的测试表明,该技术可将虚化误差控制在5像素以内,同时保持主体边缘锐度。但硬件限制使得移动端实时处理4K画面的算力需求仍达12TOPS,催生了”端云协同”的混合架构。

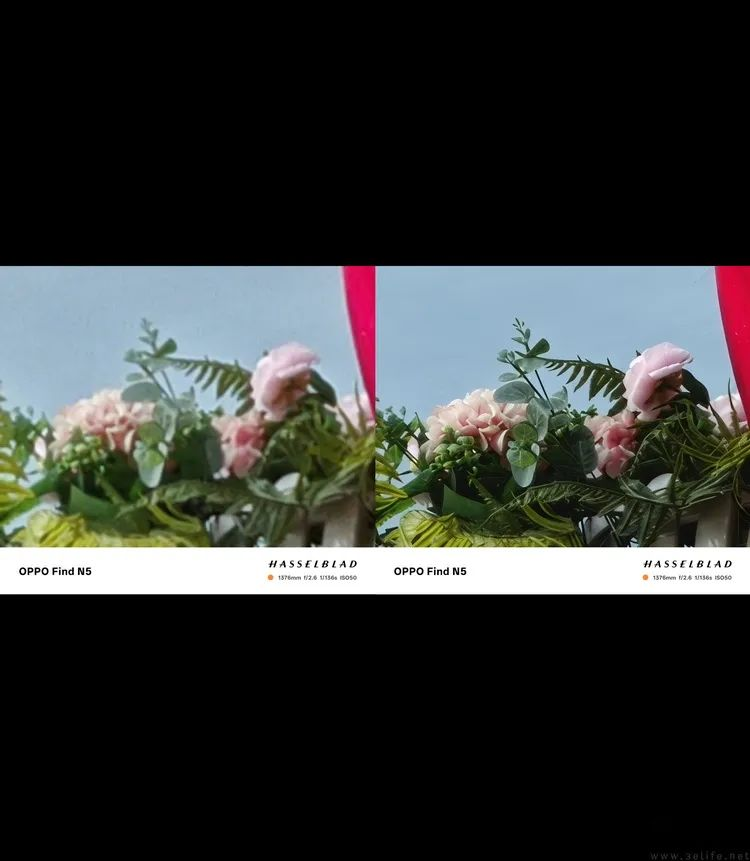

2.2 生成式AI的争议与突破 超分辨率重建技术虽能提升望远拍摄清晰度,但其”脑补”机制存在明显短板。实验室测试显示,在文字识别场景中,生成式AI的错误率比传统插值算法高出22倍。更关键的是,云端依赖导致离线状态下画质断崖式下降,这与专业摄影的可靠性要求形成根本冲突。

现行系统的根本矛盾:技术赋能与用户成长的脱节

3.1 “事后优化”的先天不足 现有AI相机如同精密的修图工具,却无法纠正拍摄时的构图失误。当用户以错误角度拍摄建筑群导致透视变形时,后期算法至多进行有限矫正,无法还原理想视角。这种”缺陷固化”特性,使得普通用户难以通过错误案例积累经验。

3.2 黑箱操作的认知壁垒 主流厂商对算法调整细节讳莫如深,用户仅能看到处理前后对比图。某品牌调研显示,83%的用户无法准确描述AI所做的具体优化,这种信息不对称阻碍了技能迁移。专业摄影师更直言:”我们需要的不是替代品,而是能理解创作意图的工具。”

技术跃迁:”教你拍”的范式创新

4.1 谷歌方案的破局思路 Pixel 10系列的Gemini大模型实现三大突破:实时取景分析(30fps场景解析)、动态建议生成(每帧调整指导策略)、多模态交互(语音/视觉联动反馈)。其核心在于建立”观察-诊断-教学”的闭环系统,例如当检测到逆光人像时,系统会同步提示开启HDR+并演示最佳拍摄角度。

4.2 专业级功能的普惠化 相比三星等品牌的静态构图线,新系统引入电影摄影机常用的”三分法动态网格”,可根据被摄主体类型自动匹配黄金螺旋、对称构图等专业模式。更革命性的是光线指导模块,通过环境光传感器数据与历史拍摄数据库比对,实时预警过曝风险并提供补偿方案。

行业影响与未来展望

5.1 影像旗舰的价值重构 对于定位专业设备的影像旗舰,”教学功能”将成为区分消费级产品的重要标尺。类似单反相机的”引导模式”,但融入AI的个性化适配能力——新手获得基础操作指引,进阶用户则可获取风格化拍摄建议。市场研究预测,具备智能教学功能的机型溢价空间可达15-20%。

5.2 技术伦理与用户体验平衡 自动化与自主性的博弈持续存在:过度干预可能扼杀创作自由,而指导不足则流于形式。解决方案可能趋向”可配置智能”,允许用户设定指导深度(如仅提示构图或包含参数建议)。与此同时,隐私保护成为关键议题,本地化处理能力将直接影响用户信任度。

5.3 生态系统的协同进化 芯片厂商加速NPU的CV计算单元优化,传感器企业开发支持多光谱分析的影像模组,应用开发者构建教学内容生态。这种全产业链协作或将催生新的标准体系,例如MILC(机器辅助影像创作)认证规范。

结语:回归摄影的本质

从”帮你拍”到”教你拍”的转变,本质上是对摄影艺术传承方式的革新。当AI不再满足于制造完美表象,而是致力于培养用户的视觉思维与创作能力时,智能手机才真正成为连接大众创作与专业艺术的桥梁。正如著名摄影师安塞尔·亚当斯所言:”相机是记录工具,而摄影是思考方式。”在这场技术与人性的对话中,我们期待看到更多兼顾效率与成长的创新实践。