一场走失事件,揭开大理研学的”暗面”

8月的大理,本应是研学市场的黄金期,家长们带着孩子奔赴苍山洱海,期待一场寓教于乐的自然之旅。然而,一名8岁自闭症男童在苍山走失,瞬间让整个大理研学市场陷入舆论漩涡。

搜救仍在继续,600余名救援人员冒雨搜寻,但低温、复杂地形让救援难度倍增。与此同时,家长的焦虑、业者的恐慌、舆论的质疑,让大理研学从”网红打卡地”变成了”信任危机”的代名词。

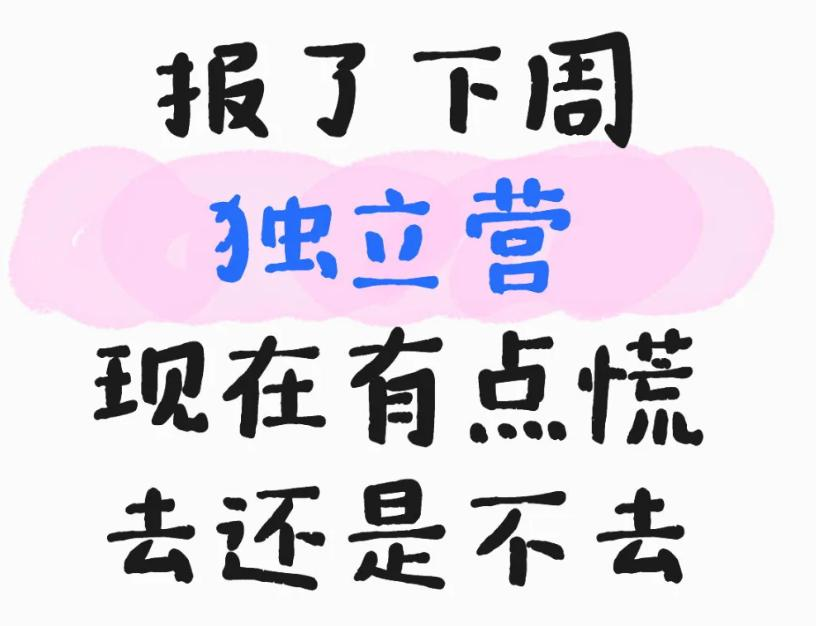

一位大理本地研学从业者坦言:”今年暑期本来收尾了,现在手里这批孩子带完,后面退的退,剩下半个月就佛系躺平了。” 更多家长在社交媒体上表达担忧:”谁还敢报独立营?””大理研学太乱了,谁都能开,谁都能带。”

这场走失事件,像一面镜子,照出了大理研学市场长期存在的监管缺失、资质混乱、安全缺位等问题。

大理研学:从”小而美”到”大而乱”

2022年,笔者曾在大理旅居一年,亲眼见证了当地研学市场的两面性——既有踏实做教育的机构,也有大量”草台班子”浑水摸鱼。

1. 靠谱的研学:简单、真实、接地气

在大理的一些幼儿园和农场,研学活动并不花哨,但孩子们喜欢。比如,笔者的孩子曾跟着幼儿园老师去洱海边认植物,去喜洲插秧,弄得一身泥,但笑容灿烂。这些活动没有过度包装,却让孩子真正接触自然,培养观察力和动手能力。

2. 混乱的研学:万物皆可研学,谁都能开营

然而,大理研学市场的另一面,却是**”谁都能上牌桌”**的疯狂状态。

- 餐馆变研学基地:一家平时只做家常菜的小馆子,挂个”少儿厨艺研学”的牌子,就在油烟扑面的厨房里教孩子做喜洲粑粑。

- 民宿变禅修营:一位民宿老板听说”研学赚钱”,便计划搞”小学生海边打坐禅修营”,理由是”小红书家长愿意买单”。

- 村民院子变封闭营:涉事的”明日之光”研学营,租用村民房子,大门紧锁,孩子很少外出,更像封闭宿舍,而非宣传中的”阳光自由营地”。

这些机构大多没有正规资质,课程随意拼凑,师资参差不齐,安全措施更是形同虚设。

监管滞后:研学在”教育”与”文旅”的夹缝中野蛮生长

大理研学市场的混乱,很大程度上源于监管的缺失。

- 谁来管? 大理教育体育局工作人员坦言,教育系统注册的多是舞蹈、书法等传统培训,研学机构有的归民政管,有的根本没登记。

- 怎么管? 研学介于”教育”和”旅游”之间,既不属于严格意义上的学校教育,也不完全属于旅游项目,导致监管模糊,谁都能插一脚。

于是,市场疯狂生长:

- 营销大于内容:低价引流、朋友圈刷屏、小红书种草,真正课程质量如何?没人深究。

- 安全靠运气:领队不专业、应急无预案、师生比失衡,出了事再补救。

- 家长靠直觉:选研学全凭小红书口碑,甚至靠”感觉”,信息极度不对称。

信任崩塌后,大理研学如何重建?

这场8岁男童走失事件,可能成为大理研学市场的转折点。

1. 监管必须出手:设门槛、强监管

- 准入机制:研学机构必须具备正规资质,明确教育、文旅、市场监管部门的权责。

- 过程监管:课程设计、师资资质、安全预案、线路评估,不能只写在宣传页上,必须有人实地核查。

- 常态化检查:不能等到出事了才严查,日常监督必须跟上。

2. 从业者必须回归教育本质

大理仍有不少认真做研学的机构和个人,比如那位坚持提前踩点、做应急演练的自然教育老师。但他们在低价竞争、营销狂欢中逐渐被边缘化。

研学的核心不是拍照打卡,而是教育本身。 家长愿意为优质内容付费,但前提是安全、专业、有价值。

3. 家长需理性选择:不被”滤镜”迷惑

家长在选择研学时,不能只看”网红推荐”,而要关注:

- 机构资质(是否有正规注册?)

- 师资背景(领队是否有教育或户外经验?)

- 安全措施(师生比多少?应急预案是什么?)

- 真实评价(别只看小红书,多问问去过的人)

结语:大理的风依旧,但信任只给值得的人

大理的苍山洱海依然美丽,研学本身也并非原罪。但没有底线的野蛮生长,终将毁掉市场。

8岁男童的走失,是一次警钟。大理研学若想重拾家长信任,必须:

✅ 监管到位(明确谁来管、怎么管)

✅ 行业自律(淘汰劣质机构,留下真正做教育的)

✅ 家长理性(不被营销迷惑,关注安全与内容)

风可以吹遍苍山洱海,但信任,只会留给值得的人。 大理研学,是时候回归本质了。