在全球科技革命与产业变革加速演进的背景下,人工智能(AI)正从“辅助工具”向“核心引擎”跃迁,成为重塑区域经济格局的关键变量。对于经济总量居全国第五、常住人口近亿的中部大省河南而言,能否抓住这一轮AI浪潮,不仅关乎产业升级的成败,更直接影响其在新一轮区域竞争中的站位。近期,河南率先印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》(以下简称《河南措施》),以“真金白银”的政策组合拳推动AI产业加速发展,释放出强烈的“换道超车”信号——这究竟是河南实现跨越发展的历史性机遇,还是又一次需要攻坚克难的突围战?

AI竞赛浪潮:河南为何此时“全力出击”?

当前,人工智能已进入“通用化”“产业化”深水区。以ChatGPT、DeepSeek等为代表的预训练大模型突破,推动AI从单一感知向认知交互、从专用场景向通用能力跨越,成为驱动新质生产力的核心引擎。国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广指出,AI正引发“全产业链的重构式变革”,其战略价值堪比历史上的蒸汽机、电力。

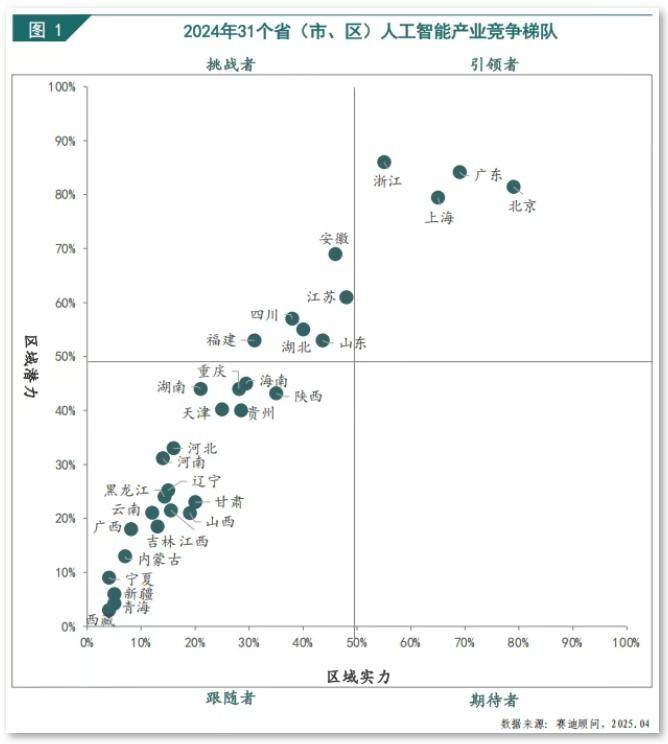

从全国格局看,AI产业已呈现“头部集聚”特征。据赛迪顾问《中国人工智能区域竞争力研究》,2024年中国AI产业规模达7083.4亿元(同比增长20.4%),其中北京、广东、上海凭借企业资源与创新生态占据全国六成份额(第一梯队),浙江、江苏、安徽则组成第二梯队(六大智能产业集群)。中部地区虽整体稍逊,但追赶步伐明显加快:安徽早在2018年便出台新一代人工智能专项规划,布局“中国声谷”等特色集群;湖北今年明确提出打造“国际竞争力AI产业集群”;江西聚焦“AI+制造业转型”,目标2027年建成20个垂直领域行业模型……

对河南而言,“慢进则退”的压力尤为迫切。作为传统经济大省,河南虽拥有全国第五的GDP(2024年上半年达3.17万亿元)、最庞大的人口基数(近1亿常住人口)、完备的工业门类(41个工业大类中覆盖超85%),但长期以来依赖能源原材料、装备制造等传统产业,新兴产业占比偏低。随着全国进入“存量竞争”与“增量创新”并重的新阶段,传统增长动能趋缓(如郑州、洛阳上半年增速放缓),急需寻找新的爆发点——而AI恰恰具备“赋能千行百业”的特性,既能改造传统产业(如制造、农业),又能催生新业态(如智能终端、数据服务),成为河南转型升级的“最优解”。

河南的底气:算力、数据与场景的“黄金三角”

尽管起步晚于部分中部兄弟省份,但河南近年来密集布局AI基础能力,已在“算法、算力、数据”三大支柱中悄然积累起独特优势,尤其是算力基础设施与数据要素市场,正在形成全国瞩目的“河南模块”。

1. 算力:从“零基础”到“区域枢纽”

算力是大模型的“发动机”,而河南通过超前谋划已构建起“核心+增长极”的算力网络。郑州作为全国“东数西算”八大枢纽节点地理中心,正加速崛起为全国算力中转分发枢纽——这里汇聚了国家超级计算郑州中心(峰值算力100PFlops,曾助力“嫦娥”探月、“天眼”探空等重大工程)、郑州人工智能计算中心(聚焦AI训练推理)、360中原智算中心(服务本土企业智能化改造)等一批标杆项目,全省在建设算力中心超100个(含规划中)。

更关键的是,以郑州为核心,许昌(黄河信产专注国产服务器)、鹤壁(360中原智算中心枢纽)、商丘(边缘计算节点)等地形成的“1小时算力协同圈”,支撑起“一核四极多点”的产业布局(“一核”即郑州及航空港区、“四极”为洛阳、鹤壁、商丘、信阳)。其中,超聚变数字技术公司已成为行业隐形冠军:2024年产值达430亿元,在人工智能服务器与国产服务器领域双双问鼎国内市场第一,其产品广泛服务于大模型训练需求。此外,河南空港智算中心(规划算力100EFlops)、中原算谷(聚焦国产化算力生态)等重大项目加速推进,预计2025年底全省智算规模突破94EFlops(每秒百亿亿次计算),有望跻身全国“第一梯队”。

2. 数据:从“分散存储”到“全国性要素市场”

数据是AI的“燃料”,而河南通过制度创新打通了数据流通堵点。位于郑州龙子湖智慧岛的郑州数据交易中心,创造性构建“全省共建统一平台”模式,挂牌数据资产与数据服务超1500个,累计交易额突破20亿元,成为全国首个实现“省级统筹+市场化运营”的数据要素交易平台。不远处,中国电子(郑州)数据创新中心定位于“数据要素第一楼”,聚焦数据标注、清洗、治理等基础服务,与郑州数据交易中心形成“交易+创新”双轮驱动,共同支撑郑州打造全国“数仓(数据仓库)、数纽(数据枢纽)、数港(数据开放港口)”。

按照规划,2025年河南省大数据产业规模将突破2000亿元,郑州数据交易中心交易额剑指50亿元,同时培育超100个典型应用案例。这些数据资源不仅为本地AI企业提供训练“养料”(如智能驾驶需海量路况数据、医疗AI需病例数据库),更通过跨区域流通赋能全国,使河南逐步站上数据要素价值化的“风口”。

3. 场景:从“需求端倒逼”到“全产业渗透”

河南的另一个隐性优势在于丰富的应用场景。作为农业大省(粮食产量连续6年全国第一)、工业大省(装备制造、食品加工等产业规模居全国前列),河南的“场景富矿”为AI提供了天然试验场:

- 农业领域:通过AI图像识别技术监测作物病虫害,利用无人机+传感器实现精准灌溉,推动“智慧农业”降本增效;

- 制造业领域:洛阳机器人产业集群(全国重要工业机器人生产基地)与AI融合,开发智能焊接、装配机器人;许昌电力装备企业通过AI算法优化电网调度;

- 民生领域:郑州智能网联汽车示范区已吸引百度、小米等企业测试自动驾驶,智能传感器(汉威科技等企业)应用于智慧城市管理;

- 政务领域:郑州“城市大脑”接入交通、医疗等20余个部门数据,通过AI优化信号灯配时(高峰通行效率提升15%)、辅助医疗诊断。

这些场景需求反向拉动AI技术研发与产品迭代,形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环。

挑战犹存:从“跟跑”到“领跑”需跨越哪些坎?

尽管手握“算力+数据+场景”三张牌,但河南要真正实现AI领域的“弯道超车”,仍需直面多重挑战,尤其在产业生态的“软实力”上存在明显短板。

1. 产业基础薄弱:起步晚、龙头少、生态散

与安徽(2018年即布局AI专项规划)、湖北(武汉拥有华中科技大学等顶尖科研院所+小米、长江存储等应用企业)相比,河南AI产业起步较晚,企业数量少、规模小、竞争力弱。目前全省尚未形成具有全国影响力的AI龙头企业(如科大讯飞之于安徽、小米之于湖北),多数企业处于产业链中下游(如数据标注、简单应用开发),缺乏掌握核心算法、大模型研发能力的“链主”企业。此外,产业生态碎片化问题突出,高校、科研机构与企业间的协同创新不足,技术成果转化效率有待提升。

2. 算力结构失衡:传统CPU主导,难撑大模型需求

尽管河南算力规模快速增长,但底层架构仍以传统CPU(中央处理器)为主,面向AI训练推理的GPU(图形处理器)、FPGA(现场可编程门阵列)等异构算力占比偏低。大模型训练对算力的需求呈指数级增长(如GPT-3训练需上万块GPU),而河南现有的算力资源中,适配大模型的高性能算力(如智算中心占比)仍有提升空间。同时,部分算力中心存在“重建设、轻运营”问题,实际利用率不高,未能充分释放对产业的支撑效能。

3. 创新能力不足:关键技术待突破,人才储备短缺

AI的核心竞争力在于基础研究与原始创新,但河南在算法框架、芯片设计等“卡脖子”领域布局较弱,缺乏国家级重点实验室与大科学装置(如合肥的“类脑智能技术及应用国家工程实验室”)。人才方面,尽管全省高校数量众多(156所),但AI相关学科(如计算机视觉、自然语言处理)的顶尖人才密度较低,高端研发人员多流向北上广深。数据显示,河南AI领域从业人员中,硕士及以上学历占比不足20%,与北京(超40%)、上海(近35%)差距显著。

4. 区域竞争加剧:中部兄弟省份“虎视眈眈”

当前,中部各省均将AI列为“换道超车”关键赛道:安徽依托“中国声谷”集聚超千家AI企业,2023年产业规模突破2000亿元;湖北武汉的“光谷”正延伸至AI光电子芯片领域,与汽车产业协同发展;江西聚焦“AI+制造业”,目标打造垂直领域模型高地……河南若不能在政策精准度、生态完整性上形成差异化优势,很可能在新一轮竞争中“掉队”。

破局之路:如何将“政策红利”转化为“发展胜势”?

面对机遇与挑战并存的局面,《河南措施》的出台恰逢其时——其提出的10条政策(如30亿元产业基金、100万元模型备案奖励、100万元语料库补助等),直击产业发展的“痛点”与“堵点”。但要真正实现“弯道超车”,河南还需在以下方向持续发力:

1. 强链补链,培育“龙头+生态”集群

一方面,聚焦“卡脖子”环节(如大模型训练芯片、行业垂直模型),通过“揭榜挂帅”“赛马机制”引导企业联合高校攻关关键技术;另一方面,培育本土龙头企业(如支持超聚变向AI服务器全产业链延伸),同时引进国内外头部企业(如百度智能云、商汤科技等)设立区域总部或研发中心,形成“龙头带配套、大中小协同”的产业生态。

2. 优化算力结构,提升“有效供给”

加快从传统CPU向GPU、FPGA等异构算力转型,推动现有算力中心升级改造(如适配大模型的分布式训练需求)。同时,建立算力调度平台(类似“东数西算”枢纽模式),实现全省算力资源的“统一调配、按需分配”,避免重复建设与资源闲置。

3. 深耕场景,推动“AI+行业”深度融合

围绕河南优势产业(如农业、制造业、文旅),打造一批标志性应用场景:例如,在农业领域推广“AI+智慧种植”示范县;在制造业领域建设“智能工厂”标杆项目;在文旅领域开发“数字文物”“虚拟景区”等创新产品。通过场景开放牵引技术落地,形成“河南特色”的AI应用模式。

4. 聚才引智,构建“产学研用”一体化体系

加强与国内顶尖高校(如清华大学、中国科学院)合作,共建AI研究院或联合实验室;在郑州大学、河南大学等本土高校增设AI交叉学科,定向培养复合型人才;通过“豫才回归”计划(如提供住房补贴、科研启动资金),吸引海外与一线城市AI人才回流。

结语:一场与时间赛跑的“突围战”

人工智能不是选择题,而是必答题。对于河南而言,这场“弯道超车”的竞赛既充满希望——海量的数据、迫切的转型需求、不断完善的基础设施,为其提供了后发赶超的基础;也布满荆棘——产业基础的薄弱、创新能力的不足、区域竞争的压力,要求其必须以更大的决心、更精准的策略破局。

正如河南省省长王凯所言:“AI是新赛道,更是新机遇。”当《河南措施》的政策红利逐步释放,当算力中心的“算力引擎”持续轰鸣,当数据要素的“燃料管道”全面贯通,河南能否在这场科技革命中实现从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的跨越?答案或许就藏在每一个政策落地的细节里,藏在每一家企业创新的实践中,藏在每一次场景突破的尝试中。对于“中部经济第一省”来说,这场与时间赛跑的突围战,才刚刚开始。