一、法务”上位”:从幕后到台前的”核武器化”

近年来,车企法务部突然成为舆论场的”明星部门”。塞力斯汽车法务部微博因违规被禁言,比亚迪、长城等车企高调设立”黑公关悬赏金”,法务人员频繁通过律师函、投诉甚至诉讼打击负面信息。一位服务大厂的律师坦言:”法务赢一次能掩盖全年无能,公关输一次可能直接失业。”

这种转变的背后,是车企对舆情管理的”懒政思维”。当公关部门无法快速压制负面时,法务便成为”核武器”——通过法律手段精准打击”黑公关”,既能向老板交差,又能转移矛盾。然而,系统性的舆情分流机制却漏洞百出:AI舆情监控简单粗暴地将KOL和自媒体内容直接推给法务,导致误伤频发。某金融公司案例中,公关已与媒体和解,法务却突然发函施压,最终激化矛盾。

二、公关的”异化”:从沟通桥梁到流量乞丐

法务的强势让公关部门逐渐丧失主动权。曾经的公关是品牌与媒体的”润滑剂”,如今却沦为”流量乞丐”——对合作媒体卑躬屈膝,对批评者直接甩锅法务。一位资深媒体人吐槽:”以前车企公关至少会请你吃饭,现在连微信都不回,直接让法务处理。”

更严重的是,法务的”猛药策略”让公关团队放弃了长期信任建设。某车企公关负责人透露:”老板只看结果,法务能快速‘灭火’,而公关的慢功夫没人买单。”这种短视导致车企与媒体关系恶化,甚至将原本中立的媒体推向对立面。零跑汽车之所以较少卷入”黑公关”漩涡,恰恰因其专注产品而非流量博弈。

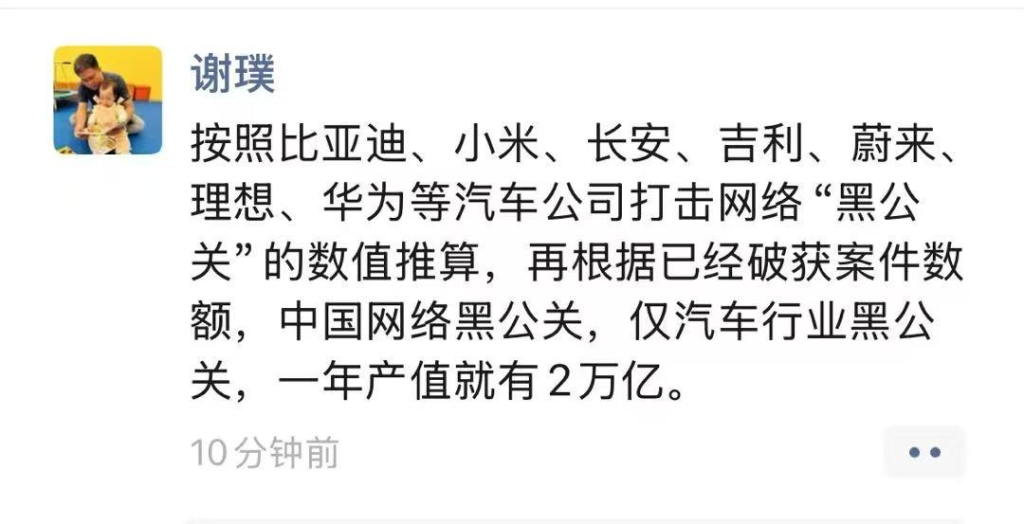

三、黑公关的”算法燃料”:流量时代的集体癫狂

“黑公关”的泛滥离不开算法的推波助澜。微博、抖音等平台的推荐机制天然偏好争议内容,负面信息传播速度远超真相。钟睒睒、联想等事件反复证明:算法不会等待真相,只会放大情绪。

更荒诞的是,一群职业”流量乞丐”正在制造”伪黑公关”。他们未必受企业指使,却通过编造谣言获取平台补贴或广告分成。理想MEGA”棺材车”事件中,首发谣言者或许有恶意,但后续跟风的网友和自媒体,不过是算法诱惑下的”免费打手”。

四、破局之道:重建信任,而非依赖”核威慑”

- 法务与公关的边界重构

- 法务应作为”最后手段”,而非日常舆情工具。企业需建立分级响应机制:媒体误伤由公关沟通,恶意造谣交法务处理。

- 学习特斯拉的”透明化”策略:主动公开投诉流程,减少法务误伤概率。

- 算法问责制的建立

- 平台需为谣言传播担责。可借鉴传统媒体”总编辑负责制”,要求算法推荐内容时标注信源可信度,对高频造谣账号实施人工复核。

- 车企的”产品主义”回归

- 零跑的案例表明,当产品力足够强时,”黑公关”的影响微乎其微。与其砸钱悬赏,不如将预算投入研发和用户服务。

结语:警惕”法务万能论”的陷阱

法务部门的崛起,本质是企业逃避长期舆情建设的借口。但算法时代的危机从未消失——当企业沉迷于”告赢几个自媒体”的快感时,真正的信任崩塌已在暗处积累。车圈若继续将法务当作”免罪金牌”,终将发现:敌人从来不是黑公关,而是自己亲手打造的流量牢笼。