福寿螺,如今已被视作臭名昭著的入侵物种,它的 “罪行” 可谓是 “罄竹难书”:严重破坏生态系统、致使农作物大量减产、传播致命寄生虫…… 然而,很多人或许并不知道,它最初竟是作为食用物种被引入中国的。

上世纪 80 年代,中国面临着蛋白质资源匮乏的困境。福寿螺原产于亚马逊河流域,凭借生长速度快、体型大、食性广泛、生命力顽强、繁殖能力超强等诸多优势,被当作优质蛋白引入国内。一时间,它成为炙手可热的养殖水产,南方多地政府和媒体纷纷大力宣传推广,在 80、90 年代掀起了一股养殖福寿螺的热潮。

当时,人们开发出了多种多样的福寿螺吃法,无论是香辣、爆炒,还是生腌,各种做法层出不穷,在那时,很少有人觉得它的味道不佳。甚至在台湾,刚开始养殖福寿螺时,一只母螺的售价竟高达 800 元。当然,人们高价购买并非单纯为了食用,更多是怀揣着养殖致富的梦想。

但好景不长,由于大量养殖,监管又相对宽松,一些福寿螺自然逃逸,还有些被人为放生。凭借强大的适应能力和繁殖能力,福寿螺迅速在野外建立起庞大种群,数量呈失控态势。当它们在野外泛滥成灾,便逐渐失去了养殖价值,同时,其食用价值也大打折扣。原因在于,野生福寿螺体内携带大量致命寄生虫。

事实上,几乎所有淡水螺、淡水蚌等软体动物身上都寄生着大量寄生虫。而螺类烹饪存在两难困境:煮得太熟,肉质变得咬不动,口感极差;若不经过高温猛火充分烹饪,又难以彻底杀死寄生虫。随着福寿螺在野外泛滥,捕食它们的人越来越多,部分人或餐馆因缺乏正确烹饪知识,导致多起 “食物中毒” 事件发生。渐渐地,敢于食用福寿螺的人愈发稀少。

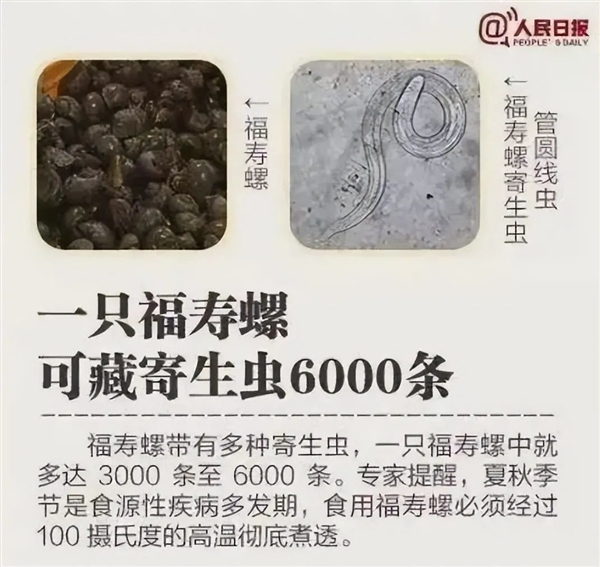

据统计,一只福寿螺体内寄生虫数量少则 3000 条,多则可达 6000 条,其中广州管圆线虫最为常见。若食用未煮熟的福寿螺,寄生虫便极易进入人体,可能破坏神经组织,引发剧烈头痛、恶心、呕吐、发热、昏迷以及精神异常等症状,严重者甚至会陷入痴呆,乃至失去生命。2006 年,北京一家川菜馆推出的新版 “凉拌螺肉”,因使用未充分煮熟的福寿螺作为食材,致使 87 名食客陆续感染 “广州管圆线虫病”,出现丧失知觉、头痛发热、颈部不同程度僵硬等痛苦症状,这一事件成为了人们对福寿螺恐惧的标志性事件,此后,福寿螺更是 “人人喊打”,北京、上海等地纷纷禁止其销售。

如今,福寿螺已被国际自然保护联盟(IUCN)列为全球 100 种最具危害的外来入侵物种之一。在野外,它们疯狂啃食农作物的根茎,致使农作物大幅减产;作为广州管圆线虫的中间宿主,对人类健康构成严重威胁;大量繁殖还会导致水体富营养化,破坏水生植物群落,使水质恶化,严重威胁本土螺类物种生存,破坏生态系统的平衡与稳定。

野生福寿螺确实危险,食用风险极大,不建议人们自行尝试烹饪食用。不过,这是否就意味着福寿螺完全不能吃了呢?理论上,如果能确保来源安全(如人工养殖且经过严格寄生虫检测),并采用正确的烹饪方式,将其彻底煮熟煮透,从食品安全角度而言,是可以食用的。但在现实生活中,由于福寿螺带来的危害过于严重,且难以精准把控其安全性,加之市场上有众多安全可靠的蛋白质食物可供选择,所以,从健康与生态保护的综合考量,还是不建议食用福寿螺。

值得一提的是,与福寿螺情况类似的入侵物种还有牛蛙。牛蛙原产于北美洲,同样被列为全球 100 种最具危害的外来入侵物种之一,也是作为蛋白质来源引入中国。如今,牛蛙养殖产业依旧存在,市场上也能轻松买到牛蛙,并且人们开发出了丰富多样的牛蛙吃法,有爆炒、火锅、油炸椒盐、香辣等多种口味。然而,牛蛙同福寿螺一样,体内存在大量寄生虫,野生牛蛙同样不建议自行烹饪食用。更为严峻的是,牛蛙还是蛙壶菌的携带者。蛙壶菌对人类无害,却是两栖动物的 “超级杀手”,截至 2019 年,已导致 501 种两栖动物灭绝,占已知物种的 6.5%,被称为有史以来最严重的疾病之一。受蛙壶菌影响,众多两栖动物种群数量急剧下降,部分物种甚至下降 90%。而牛蛙凭借强大的抗病能力,成为了这种病菌的传播者。所以,如果购买的牛蛙不想食用,切勿随意放生,以免对生态环境造成不可挽回的破坏。

外来物种入侵问题日益严峻,福寿螺和牛蛙只是其中的典型案例。它们不仅给生态环境、农业生产带来沉重打击,还对人类健康构成潜在威胁。我们每个人都应当增强对外来物种入侵危害的认识,谨慎对待外来物种,避免因无知或疏忽而造成生态灾难。在饮食选择上,尽量避开存在安全隐患的外来入侵物种,从自身做起,守护生态平衡与人类健康。