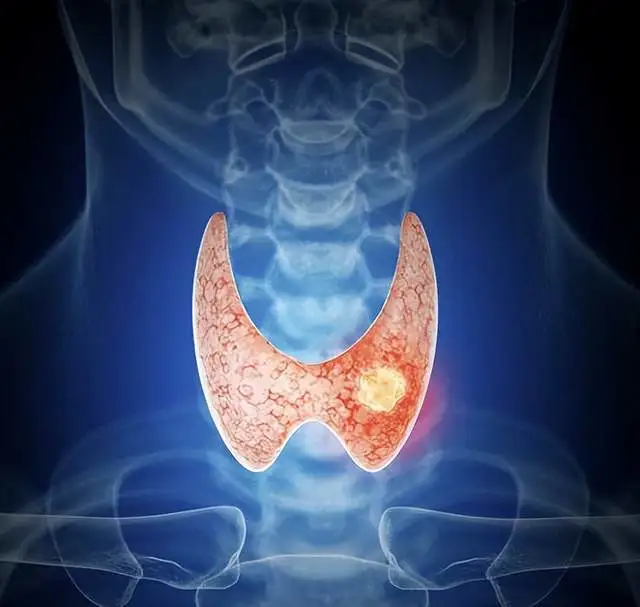

触目惊心的数据背后:被超声”揪出”的甲状腺癌风暴

“医生,我这个3类结节会不会恶变?””体检发现4毫米甲状腺癌,必须马上手术吗?”在三甲医院甲状腺门诊,类似焦虑几乎每天都在上演。最新流行病学调查显示,我国甲状腺癌年新发病例已突破22万例,10年发病率增长近5倍,成为增速最快的实体肿瘤。但令人深思的是,死亡率却始终稳定在0.4/10万左右——这意味着大量被发现的甲状腺癌可能并未对生命构成实质性威胁。

高分辨率超声堪称”双刃剑”:当检查设备从普通B超升级到能识别1毫米级结节的先进探头,甲状腺结节检出率从过去的10%飙升至67%。然而,在这些被”揪出”的结节中,仅5%-15%最终被证实为恶性。更值得警惕的是,约60%的甲状腺微小癌(直径≤1cm)属于低危类型,它们可能终生保持惰性生长状态,甚至伴随宿主直至自然终老。

重新定义”恶性”:甲状腺癌的”四大家族”谱系解析

并非所有甲状腺癌都等同于”绝症”。根据病理特征,临床将其划分为四大亚型,其生物学行为差异显著:

- 乳头状癌(占比85%):”懒癌”代表,生长速度堪比蜗牛,90%的患者终身无需干预。即使发生淋巴结转移,10年生存率仍超过98%。

- 滤泡状癌(10%):中等恶性程度,但血行转移至肺部的案例较多,规范治疗后预后依然乐观。

- 髓样癌(3%):具有家族遗传倾向,分泌降钙素的特征性指标可作为早期预警信号。

- 未分化癌(2%):真正的”癌王”,确诊后平均生存期不足半年,多见于70岁以上人群。

关键认知突破:国际权威指南明确指出,直径<1cm且无淋巴结转移的乳头状微小癌,若未突破甲状腺包膜,可考虑主动监测替代立即手术。日本Kuma医院长达20年的随访研究证实,此类患者延迟手术并不影响长期存活率。

手术刀下的反思:当”治愈”变成”过度治疗”

“现在回想起来,当初要是知道微小癌可以观察,或许就不会急着切掉甲状腺。”35岁的李女士术后五年仍需每日服用优甲乐,声音因喉返神经损伤略显沙哑。她的经历折射出一个严峻现实——我国甲状腺癌手术量占全球40%以上,其中相当比例属于”预防性切除”。

过度医疗的连锁反应:

- 功能损伤:全甲状腺切除术后,约15%患者出现永久性甲状旁腺功能减退,需终身补钙;喉返神经损伤导致声嘶发生率约3%-5%。

- 心理负担:”癌症”标签带来的焦虑抑郁情绪,可能比疾病本身更具破坏力。

- 经济代价:一次甲状腺癌根治术平均花费3-5万元,后续碘131治疗单次费用逾万元。

国际共识转向:美国甲状腺协会(ATA)2023版指南强调,对于低危微小癌,主动监测(每6个月超声复查)应作为一线选择。日本、韩国等亚洲国家已广泛推行”观望策略”,成功将不必要的手术率降低40%。

精准医学时代:如何辨别真正需要治疗的甲状腺癌?

面对超声报告上的”TI-RADS 4类””可疑钙化”等术语,公众不必陷入恐慌。现代医学已建立起多层过滤体系:

(一)鉴别良恶性的”金标准三步曲”

- 初筛关卡:高频超声+弹性成像(敏感度95%),重点关注结节是否具备形态不规则、微钙化、纵横比>1三大危险标志。

- 确诊利器:细针穿刺活检(FNA),通过细胞病理学检查明确性质,准确率达90%以上。

- 分子层面的精准预判:检测BRAF V600E、TERT启动子等基因突变,若两项均为阳性,则肿瘤侵袭性极高,必须积极干预。

(二)个性化治疗决策树

- 乳头状癌:

- 低危组(肿瘤<1cm且无转移):可密切随访或选择腔镜美容手术。

- 高危组(侵犯周围组织/远处转移):推荐甲状腺全切+颈部淋巴结清扫+碘131清甲治疗。

- 髓样癌:需切除双侧甲状腺及肾上腺,并检测RET基因突变指导家族筛查。

- 未分化癌:以放疗联合免疫治疗为主,预后极差。

前沿突破:针对BRAF突变的靶向药物组合(达拉非尼+曲美替尼),可使晚期患者中位生存期从5个月延长至18个月;PD-1免疫检查点抑制剂为部分难治性病例带来新希望。

预防胜于治疗:构建甲状腺健康的”三级防御体系”

(一)饮食营养策略

- 碘平衡法则:内陆地区每日补碘150μg(相当于一片加碘盐),沿海居民避免过量摄入海带紫菜。

- 抗氧化卫士:巴西坚果(每颗含硒量达95μg)、深海鱼油中的Omega-3脂肪酸,可抑制炎症反应。

- 排毒组合拳:十字花科蔬菜(如西兰花)蒸煮后食用,减少硫氰酸盐对甲状腺的潜在抑制。

(二)生活方式优化

- 体重管理:BMI每降低1个单位,甲状腺癌风险下降7%。

- 辐射防护:儿童期避免非必要的颈部X线检查,核辐射暴露者需定期监测TSH水平。

- 情绪调节:长期压力会升高皮质醇水平,干扰甲状腺激素合成。

(三)高危人群特别警示

- 有家族史者建议18岁起每年检测降钙素(髓样癌标志物)。

- 童年期接受过头颈部放疗的人群,需终身随访甲状腺超声。

结语:在科学与理性之间寻找平衡点

甲状腺癌诊治正经历从”一刀切”到”精准化”的范式转变。当我们面对体检报告上的异常结节时,既不能掉以轻心,也无需草木皆兵。记住三个核心原则:小于1厘米的无症状微小癌可以观察,基因检测帮助判断恶性潜能,多学科团队(MDT)制定个体化方案。毕竟,医学的终极目标不是单纯地消灭病灶,而是让患者活得更长、更好。