一、事件回顾:一场因杀虫剂引发的邻里纠纷

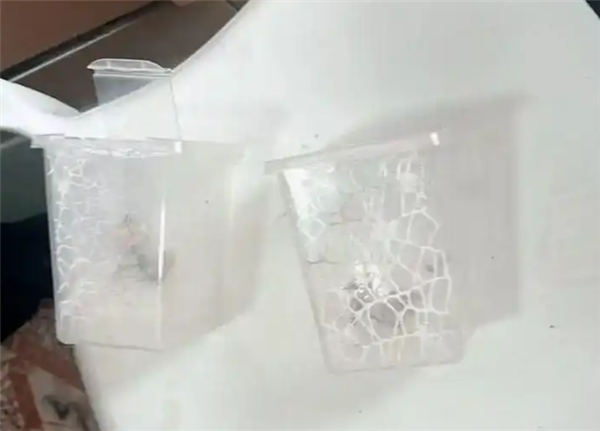

2025年7月初,杭州某小区发生了一起令人啼笑皆非的邻里冲突。住户杨某在家门口发现疑似蟑螂的踪迹,喷洒杀虫剂后,意外导致邻居小孟饲养的两只宠物螳螂死亡。二十岁出头的小孟发现宠物遇害后情绪激动,与杨某发生激烈争执。经民警调解,双方最终达成协议:杨某赔偿小孟400元。

这起看似简单的纠纷背后,却折射出法律与社会的多重空白。宠物螳螂是否属于合法饲养范围?其价值如何认定?饲养者是否尽到防逃逸义务?这些问题引发了公众对异宠饲养规范的广泛讨论。

二、法律争议:异宠饲养的三大核心问题

- 饲养合法性模糊

我国现行法规对传统宠物(如猫、狗)的管理较为完善,但对螳螂、守宫、蛇类等非传统宠物(异宠)的饲养合法性尚未明确界定。昆虫专家指出,我国原生蟑螂多为生态分解者,而外来入侵物种(如美洲大蠊)才具有危害性。但宠物市场销售的螳螂多为人工繁殖品种,其法律地位尚属灰色地带。 - 价值认定困难

宠物螳螂的赔偿金额(400元)引发争议。与传统宠物不同,异宠的市场价格缺乏统一标准。昆虫收藏圈内,某些稀有螳螂品种售价可达数千元,而普通品种仅几十元。法律界人士指出,此类纠纷中,需通过购买凭证、市场评估或专家鉴定综合判定价值。 - 防逃逸责任划分

小孟是否采取有效措施防止宠物逃逸成为责任判定的关键。若螳螂因饲养容器不合格或未关闭盒盖导致外逃,小孟需承担部分责任;反之,杨某在未确认生物种类时贸然使用杀虫剂,亦存在过失。

三、专家建议:异宠饲养需兼顾科学性与责任感

针对异宠饲养热潮,昆虫与法律专家提出三重建议:

- 选择合法物种

饲养前需确认所选宠物是否为人工繁殖的非保护物种。例如,我国《野生动物保护法》规定,部分螳螂品种(如兰花螳螂)虽未被列入保护名录,但跨境交易仍需审批。 - 完善饲养条件

异宠对温湿度、光照等环境要求严苛。专家强调,饲养者应配备专业饲养箱、避免混养天敌物种,并定期清洁以减少疾病传播风险。 - 强化防逃逸措施

事件中,若螳螂因容器破损逃逸,可能引发邻里恐慌或生态问题。专家建议使用带锁扣的密封容器,并在饲养区域设置警示标识。

四、社会反思:异宠文化背后的责任缺失

近年来,异宠市场年均增速超过20%,但相关科普与监管严重滞后。部分商家为牟利夸大宠物“易饲养”特性,导致消费者因知识不足引发事故。例如,2024年江苏曾发生一起因饲养毒蜘蛛被咬伤致残的案例。

法律界呼吁尽快出台《异宠管理条例》,明确饲养门槛、流通规范及事故责任划分。同时,社区可开展异宠知识讲座,提升居民对特殊宠物的认知。

五、结语:从“400元赔偿”看文明养宠未来

这场因杀虫剂引发的纠纷,表面上是邻里矛盾,实则暴露了异宠饲养领域的系统性风险。随着生物多样性保护意识增强,人类与异宠的相处之道亟待从“兴趣消费”转向“责任共担”。唯有通过立法完善、行业自律与公众教育三管齐下,才能避免类似荒诞剧再次上演。