近日,打车过程中加收空调费的现象引发了广泛关注和热议,这一行为也引来了大众的不满。对此,官媒《检察日报》公开发文,直指网约车行业内卷不能牺牲司机利益,更不能让乘客为不合理的成本买单。

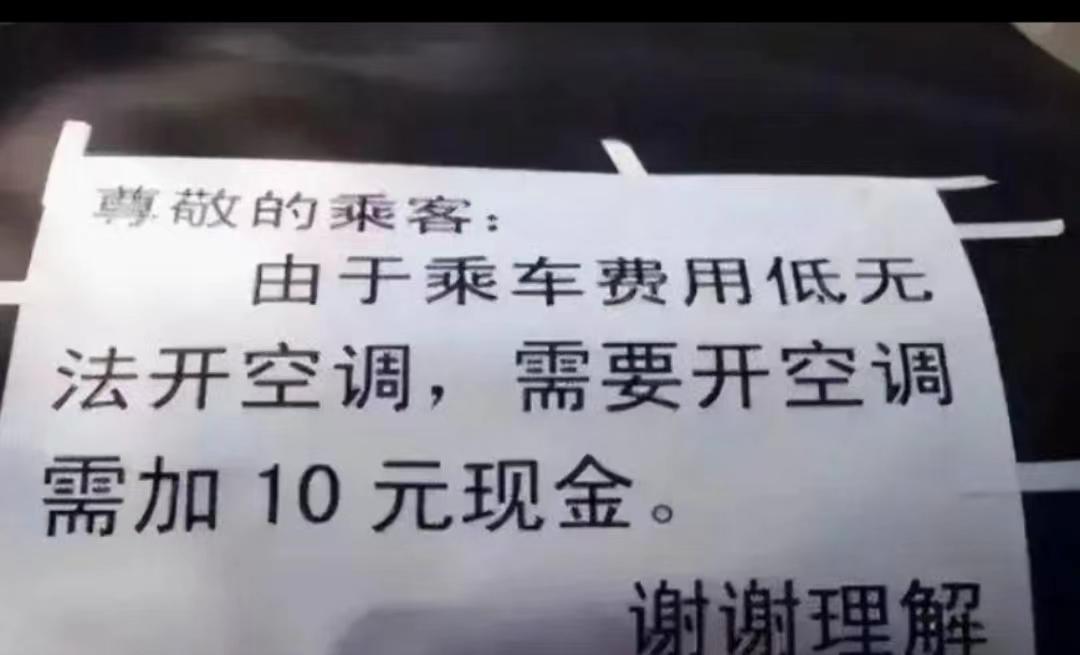

事情起源于江西南昌一网友在社交平台爆料,其乘坐某平台 “特惠快车” 时,遭遇司机 “有偿开空调” 的情况。车内贴有告示,明确写着 “如需空调扫码 3 元,自动开启”,并注明 “特惠订单不含空调服务,自愿消费”。此消息一经发布,迅速在网络上传播开来,相关话题登上热搜,众多网友纷纷吐槽在炎炎夏日打车竟还要为基本服务额外付费。

其实,这并非个例。在山东济南、河南郑州等地均曾出现过类似案例。有顺风车司机以 “乘客自愿” 为由,向同行乘客收取每人 20 元空调费;部分网约车司机甚至在车内张贴 “付费服务告示”,按里程分段收费。然而,对于乘客而言,他们普遍认为空调是网约车服务的基本配置,额外收费属于 “强制消费”。一位南昌乘客无奈地表示:“40℃的高温天气下,司机说‘不开空调省电’,却要我扫码付费,这实在是不合理。”

但站在司机的角度,他们也有着诸多苦衷。南昌的网约车司机熊师傅算了一笔账:以新能源车为例,夏季开空调每日电费会增加 30 – 50 元,月均成本高达 600 – 800 元;同时,空调耗电还会导致续航减少 100 公里,进而跑单量下降。“平台抽成 25% 不变,特惠订单价格又压得极低,高温补贴每月不足 300 元,不收费真的难以维持生计。”

在激烈的市场竞争环境下,网约车平台为了招揽乘客,采用 “特惠快车”“一口价” 等低价服务策略。但令人遗憾的是,平台对司机的抽成并未相应减少,高温补贴也十分有限,这就导致司机收入大幅缩水,压力剧增。无奈之下,司机才想出违规向乘客加收 “空调费” 的办法来弥补损失。从因果关系来看,平台强力压缩运营成本,将压力转嫁到司机身上,这是 “因”;而乘客不得不为司机的对策买单,司机成为 “背锅侠”,这是 “果”。表面上看似是 “司乘矛盾”,实则深刻地折射出网约车行业利益分配不均的深层次问题。

从法律层面分析,北京瀛和律师事务所胡青春律师指出,根据《价格法》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,网约车费用应包含合理服务成本,司机单方加收空调费涉嫌 “标价外加价”,属于违法行为。不过,若司机在接单前明确告知并取得乘客同意,则可视为双方达成新的合意。同时,若平台未在订单页面明确服务内容,需承担连带责任。

面对这一乱象,南昌市交通运输局回应称,网约车定价虽属市场行为,但已要求平台严查违规收费。滴滴出行、曹操专车等平台也表示,将对加收空调费的司机处以停运 3 天处罚,并优化高温补贴规则。

《检察日报》评论指出,解决 “空调费” 争议需要多方协同努力。平台应调整定价机制,根据高温、拥堵等时段动态上调运价,合理设定抽成上限,并扩大高温补贴覆盖范围。例如,某平台试点 “高峰期溢价 + 空调能耗补贴” 模式,使司机收入提升了 15%。此外,技术降本增效也至关重要,空调制造商正研发低能耗智能温控系统,预计 2025 年底适配新能源网约车,可降低夏季运营成本 10% – 15%。同时,强化政策监管刻不容缓,工信部规划 2026 年起强制网约车平台公示空调能耗数据,并建立动态补贴调节机制;市场监管部门需叫停恶意低价行为,防止 “内卷式竞争” 损害行业生态。

3 元 “空调费” 虽看似金额不大,但收得既不合规也不合理,它影响的不仅仅是乘客的切身体验,更关乎网约车行业的长远发展。只有当网约车平台回归到良性竞争基础上的合理定价,广大司机才能摆脱为 “蝇头小利” 向乘客发难的困境,真正拥有劳动者应有的体面,而乘客也能够舒适乘车,安心享受应得的服务。网约车行业的健康发展,需要平台、司机和乘客三方的共同努力,更需要合理的制度设计和有效的监管来保障各方的权益。